Netzwerk Renaturierung

Grundlagen

Renaturierung ist ein durch den Menschen veranlasster Prozess zur Wiederherstellung eines Ökosystems, das entweder degradiert, gestört oder vollständig zerstört wurde

Renaturierung ist ein durch den Menschen veranlasster Prozess zur Wiederherstellung eines Ökosystems, das entweder degradiert, gestört oder vollständig zerstört wurde

Das umfangreiche Lehrbuch Renaturierungsökologie stellt den aktuellen Stand der Wissenschaft und Renaturierungspraxis

dar. Die Autoren und Autorinnen sind alle Mitglieder des Netzwerkes Renaturierung:

Johannes Kollmann (Freising), Anita Kirmer

und Sabine Tischew (Bernburg),

Norbert Hölzel (Münster) und

Kathrin Kiehl (Osnabrück) forschen

und lehren seit vielen Jahren an verschiedenen Hochschulen in Deutschland und im Ausland. Alle haben zahlreiche Modellprojekte zur Renaturierung

verschiedener Ökosystemtypen wissenschaftlich begleitet und engagieren sich aktiv für den Wissenstransfer in die Praxis.

Johannes Kollmann (Freising), Anita Kirmer

und Sabine Tischew (Bernburg),

Norbert Hölzel (Münster) und

Kathrin Kiehl (Osnabrück) forschen

und lehren seit vielen Jahren an verschiedenen Hochschulen in Deutschland und im Ausland. Alle haben zahlreiche Modellprojekte zur Renaturierung

verschiedener Ökosystemtypen wissenschaftlich begleitet und engagieren sich aktiv für den Wissenstransfer in die Praxis.

Das Werk ist in vier Teile mit insgesamt 26 Kapiteln gegliedert, in denen die Grundlagen der Renaturierungsökologie, ihre Anwendung in naturnahen und anthropogen geprägten Ökosystemen sowie aktuelle Entwicklungen des Fachs behandelt werden. Dabei werden die wichtigsten Methoden der Wiederherstellung funktionierender Ökosysteme aufgezeigt. Das Werk thematisiert auch den Unterschied zwischen Naturschutz und Renaturierung und gibt einen Überblick über die Pflanzenverwendung in Renaturierungsprojekten sowie den Umgang mit invasiven Arten.

Die Website des Verlages zum Buch: https://www.springer.com/de/book/9783662549124

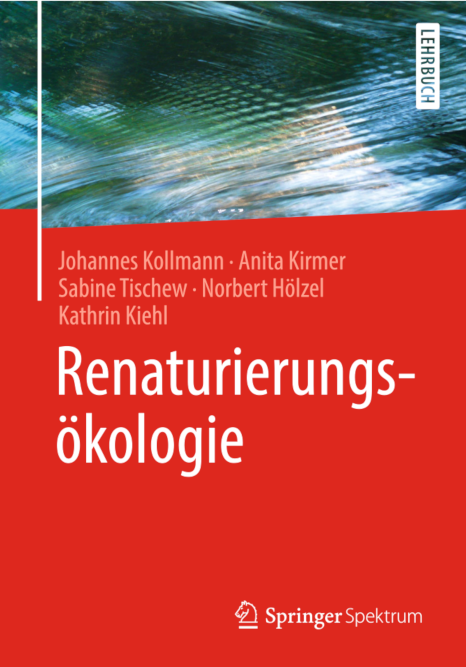

Renaturierung wird als ein durch den Menschen veranlasster Prozess zur Unterstützung der Wiederherstellung eines Ökosystems, das entweder degradiert, gestört oder vollständig zerstört wurde, definiert (Society for Ecological Restoration - http://ser.org). Dieser Themenbereich und die damit verbundenen Prozesse werden im Deutschen oft mit unterschiedlichen Begriffen belegt, die unter Umständen auch unterschiedlich verstanden werden. Neben dem eingangs verwendeten Begriff "Renaturierung", der sich im wissenschaftlichen Bereich in den letzten Jahren durchgesetzt hat, tauchen zusätzlich die Begriffe "Rekultivierung" und "Revitalisierung" auf.

Der Begriff der Rekultivierung kommt verstärkt aus dem Bereich des Berg- bzw. Tagebaus und beschreibt die Herstellung von Lebensräumen auf Flächen, die durch den Abbau oder die Lagerung von Abraummaterial zerstört wurden. Der Begriff beinhaltet auch konkret ein "wieder in Kultur nehmen". Im Unterschied dazu wird der Begriff der Revitalisierung meist im Zusammenhang mit Gewässern oder in einem städtebaulichen Kontext verwendet, im Sinne diese "wiederzubeleben". Eine nähere Beschäftigung mit den genannten (und weiteren) Begriffen lohnt sich, da unterschiedliche Zugänge und Werte zu Tage treten, die bei der Umsetzung und dem Gelingen eine sehr wichtige Rolle spielen und damit wertvolle Informationen darstellen.

Im anglo-amerikanischen Sprachraum wird zusätzlich stärker als in Mitteleuropa zwischen "Restoration Ecology", als die wissenschaftliche (Teil-)Disziplin der Ökologie, die sich ausschließlich mit den Grundlagen befasst und "Ecological Restoration", also der praktischen Umsetzung und Durchführung, unterschieden. Diese Trennung, die im Deutschen meist nicht zum Ausdruck gebracht oder beachtet wird, ist jedoch wichtig, nicht zuletzt um Mißverständnisse bei der Kommunikation mit unterschiedlichen Zielgruppen zu vermeiden und Ansätze und Ansprüche klar zu definieren. Allerdings kommen im deutschen Sprachraum dafür die Begriffe der Pflege und des Managements hinzu, wenn es um konkrete Maßnahmen und Projekte geht.

Ziele für eine Renaturierung orientieren sich an den ökologischen Gegebenheiten bzw. Standortsfaktoren, es handelt sich um eine Manipulation des Standortes, aber auch der Standortsbedingungen. Die grundsätzliche Idee ist es, Sukzessionen zu starten, zu beschleunigen und in eine gewünschte Richtung zu lenken.

Das generelle Ziel von Renaturierungs- und Managementstrategien wird es sein, bestimmte Ökosystemleistungen langfristig zu erhalten (Management) bzw. wieder zu ermöglichen (Renaturierung). Im Sinne eines adaptiven Managements kann dies auch rekursiv oder über mehrere Stufen, im Sinne eines Phasenmodells bei den Renaturierungsmaßnahmen, erfolgen, basierend auf den Erfahrungen der bereits getroffenen Maßnahmen.

Quelle: McDonald, T., Gann, G., Jonson, J.& Dixon, K. (2016): International

standards for the practice of ecological restoration – including principles

and key concepts. Society for Ecological Restoration, Washington, D.C. (Grafik übersetzt und vereinfacht von A. Blaschka)

Original verfügbar unter: http://www.ser.org/page/SERDocuments

Es sind fünf unterschiedliche Ausgangssituationen für eine Renaturierung möglich, jede mit bestimmten Einschränkungen und Möglichkeiten. Diese sind im Vorfeld festzustellen und zu kommu- nizieren, um das Verständnis und die Akzeptanz zu erreichen und so mögliche Missverständnisse und Kritik von Beginn an zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren (nach Clewell et al. (2005), verändert):

Clewell, A., Rieger, J. & Munro, J. (2005): Guidelines for Developing and Managing Ecological Restoration Projects, 2nd Edition,

SER - Society for Ecological Restoration International, Tuscon, Arizona, USA.

PDF-Download